言語療法

※当科ページ上の写真はイメージです。実際の業務場面ではマスク・グローブなどの感染対策を徹底しています。

『コミュニケーション』『食べること』のリハビリテーションを行います。

ある日突然

相手の言っていることが理解できなくなったら・・・

自分の言いたいことがうまくことばにできなくなったら・・・

舌が上手く回らずに何を言っているのか分からないと言われたら・・・

食べるときにムセて、苦しくてご飯が食べられなくなったら・・・

子どものことばが遅いと気になったり、話し方が気になったら・・・

さまざまな原因によりコミュニケーションや食べることが困難になった方や、言葉の発達や話し方が気になるお子さんに対して、ご家族などの周囲の方と協働しながら、より良いコミュニケーションの方法や安全に口から食べられる方法を考えていきます

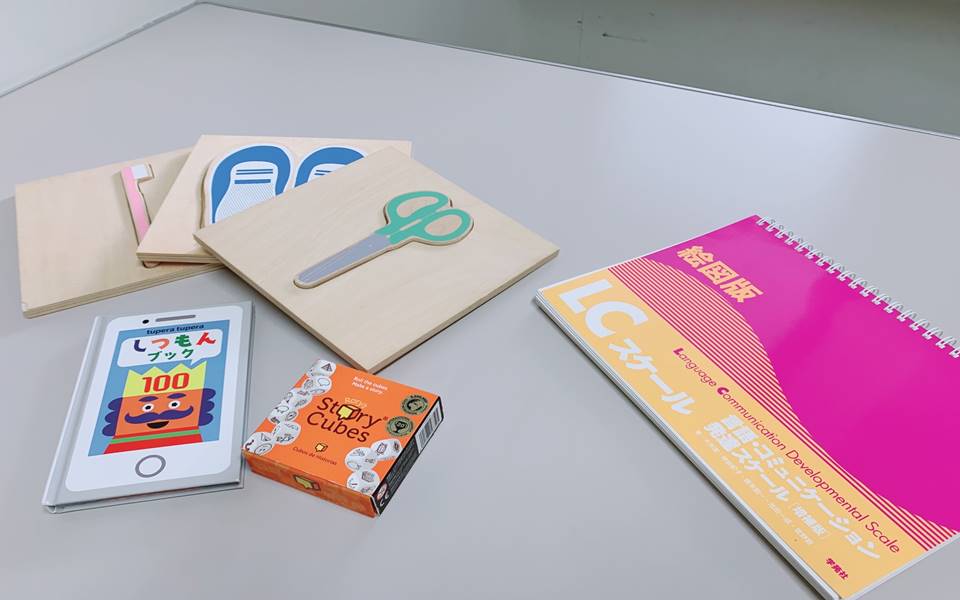

コミュニケーションの方法は言葉で伝えるだけではありません

表情や身振り、文字を書いたり、指をさして伝えたり、人それぞれ障害の程度も違います。それらを様々な側面から評価し、その方に合ったコミュニケーション手段を一緒に考え日常で使えるように練習していきます。もちろん言語機能そのものに対してのアプローチも行っていきます。

食べることが困難になった患者さんには、飲み込みの機能を向上させるリハビリや、その方に合った食事の形態や姿勢などを考え、安全に食事を摂れるように練習していきます。

対象領域と年齢

領域

コミュニケーションの障害

成人領域:失語症、運動障害性構音障害、高次脳機能障害、嗄声や喉頭摘出、気管切開による音声障害、顔面麻痺など

小児領域:言語発達の遅れ、機能性構音障害、口唇口蓋裂による構音障害、吃音など

食べること、飲み込むことの障害

成人領域:加齢や疾患による嚥下障害

小児領域:哺乳や離乳食の摂食嚥下障害、疾患による嚥下障害

年齢

小児から成人まで

若手スタッフの、とある1日のスケジュール

08:30 STミーティング、チームミーティング

ST全体で報告事項を共有したり、チームに分かれて新患の確認・振り分け、スケジュール調整をします。

09:00 入院リハビリ

失語症や構音障害などの言語リハビリ、嚥下障害に対するリハビリなどを行います。配属される病棟によって、対象となる疾患やリハビリも変わります。

10:30 外来リハビリ

言語発達の遅れや機能性構音障害などの小児分野だけではなく、失語症などの成人分野のリハビリも行います。

12:00 食事場面の介入

嚥下障害のある患者さんの食事場面の評価・リハビリを行い、食事形態や食事方法の調整をします。リハビリ後は、主治医への現状の報告や、病棟の看護師など他職種と安全に食べられる方法について共有します。

13:00 昼休憩

14:00 カンファレンス

15:00 嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

週に1回、耳鼻科医師や歯科医師と協力してVEやVFを行い、患者さんの嚥下機能を評価しています。

16:30 書類業務

計画書や評価表など、リハビリに関する書類を作成します。

17:00 終業

教育体制

当院では経験豊富なスタッフが中心になり、組織的な新人教育を行っています。新人職員や若手スタッフが、独立して臨床業務を行えるようにサポートいたします。

入職後の教育体制の概要

法人研修(新人職員全体研修)

法人全体の新人職員スタッフの交流の場であり、「法人に関すること、社会人として・太田綜合病院の職員としての心構え」など、多くのことを学びます。

新人職員(PT、OT、ST)合同教育研修(西ノ内病院・熱海病院)

「リハビリテーションセンターのミッション・ビジョン、リハビリに関する診療報酬制度」など、臨床現場に出る前に必要な事柄について学びます。また、この期間は各領域のチームを見学し、先輩スタッフや患者さまとのコミュニケーションを図り、日常業務や各病棟の雰囲気を感じてもらいます。

言語療法科の教育体制

当科では、プリセプター(指導担当者)制度やキャリアラダー制度を導入して教育を行っています。また、各スタッフが専門性を高められるように、勉強会の開催、出張での学会・研修会の参加を推奨しています。教育体制の詳細は以下のPDFをご覧ください。

学術活動