回復期リハビリテーション病棟とは

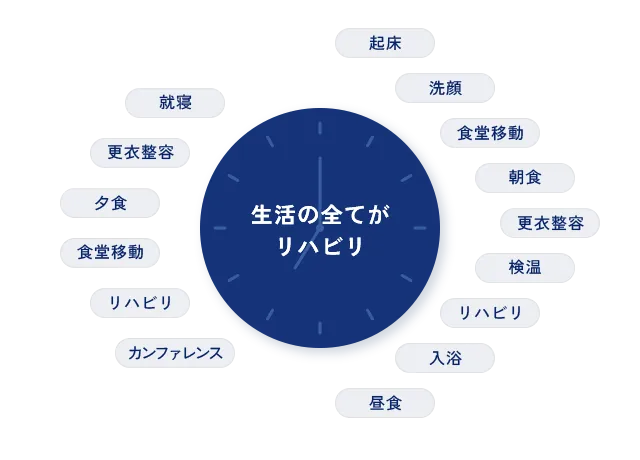

脳梗塞や脳出血等の脳血管疾患や骨折等の運動器疾患により、急性期での外科的手術や内科的加療を得て症状が安定し始めた時期を『回復期』と言います。 この時期に専門のスタッフによる集中的なリハビリテーションを行い運動機能や日常生活動作等を、患者さん個人のお身体に合わせて病院スタッフと共に、 継続的に練習をする事で在宅復帰の支援を目的とする病棟です。リハビリ以外の時間も、起きて過ごし普段行っていた作業活動などを行います。起きる、食べる、歩く、トイレへ行く、お風呂に入るなどに対し積極的な働きかけで改善を図り、家庭復帰を支援していきます。

回復期リハビリテーション病棟の対象疾患

| 疾患 | 病棟に入院できる期間 | |

|---|---|---|

| 1 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症又は手術後、義肢装着訓練を要する状態 | 150日 |

| 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷 | 180日 | |

| 2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 90日 |

| 3 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態 | 90日 |

| 4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 60日 |

| 5 | 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 90日 |

在宅復帰・社会復帰を目指したプログラム

患者さんにとってより良い在宅復帰が出来るように身体機能の改善のみならず、退院後も地域社会との関わりを深めて社会参加を目指し、機能訓練や日常生活動作練習を行います。家事動作(調理・掃除・洗濯など)や外出訓練(屋外歩行・買い物訓練・バスや電車など公共交通機関の利用)など患者様の状態に合わせて支援プログラムを実施しております。

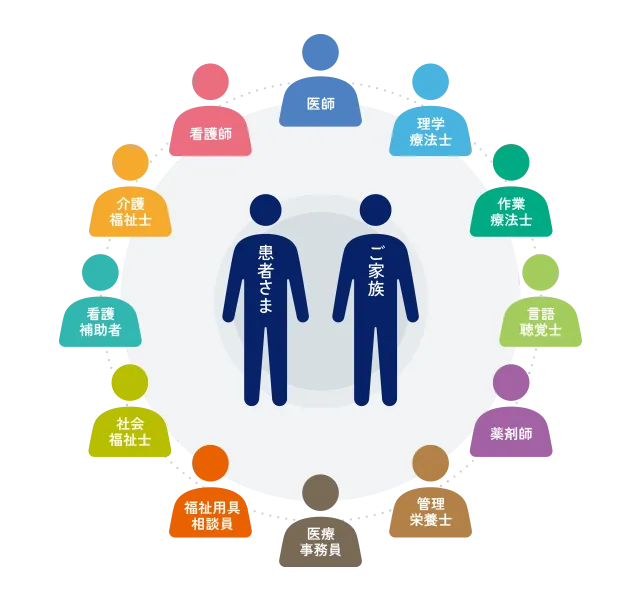

医療チームによる支援

質の高いチームアプローチ

医師(2名) / 看護師 / 介護福祉士 / 看護補助者 / 理学療法士 / 作業療法士 / 言語聴覚士 / 社会福祉士 / 薬剤師 / 管理栄養士

の各専門職員が知識・技術の習得に努め、安全で質の高いチーム医療を目指します。

患者さんの生活や症状をカンファレンス等で共有し、状態に適した治療やリハビリを行います。

365日リハビリテーション

365日リハビリテーションを提供できる体制を整えています。

在宅復帰を目指して(入院時訪問指導や退院前訪問指導の実施)

必要に応じて、入院時や退院前にスタッフがご自宅へ訪問し、自宅環境や自宅内の導線、行っていた生活行為の評価を行います。それらの評価をもとに練習を行います。また、在宅生活の実現に向けて自宅の改修が必要な場合はご提案致します。

調理訓練

退院後に調理を行うことが必要な方に対して、リハビリ室内にある台所で実際に食事を作ります。包丁を使用する・材料を切る・味付けをする・火の管理を行う・食器や調理器具を洗う等の一連の動作の中での作業の効率的な動きの指導や耐久性等の動作確認を含めて行います。

活動的な入院生活

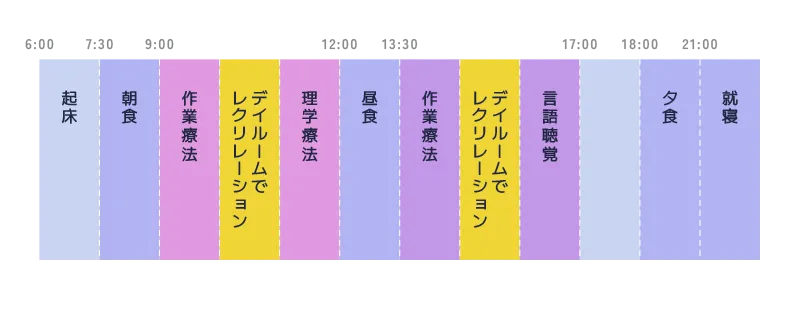

入院生活【一日の流れ(例)】

リハビリは、患者さんの状態に合わせて積極的に行っていきます。

担当者会議

退院後の生活にスムーズに参加できるよう入院中や退院後に行います。

目的

- 患者さんやその家族の生活全体およびその課題を共通理解すること

- 患者さんの課題、その患者さんの生活機能向上の目標、支援の方針、支援計画などを協議すること

退院後のサポート

在宅復帰後も、状態やご希望に応じて当院の外来リハビリや訪問リハビリ、通所リハビリを受けることができます。

※期限や頻度が限られておりますので、お問い合わせ下さい。

リハビリに適した環境

明るく広々としたリハビリ室や歩行距離を測定できる病棟廊下、充実した整備でより良いリハビリ環境を提供します。

リハビリテーション室

明るく広々としたリハビリテーション室(293㎡)の窓から、四季折々の景色を見ることができます。

リハビリ生活を過ごすことに適したお部屋

ラウンジ

病棟廊下

病棟の廊下は、歩行距離が測定できるように表示しているので、リハビリ時間以外でも自主的に歩行練習ができます。

訓練浴室

- 機械浴室があり、お身体の状況に合わせた入浴方法を選択できます。

- 週2回の入浴があります

洗面台・車椅子トイレ

医師による治療とリスク管理

各病棟に専任の医師を配置しています。医療チームのリーダーである医師による診断で治療目標や方針を定め、リハビリ訓練を指示・処方します。

治療やリスク管理について病棟スタッフへ明確に指示し、常に情報を共有しています。患者さんやご家族のニーズを把握し、病状や機能の状態を説明しながらリハビリプログラムを進めています。

非常勤のリハビリテーション医による診察もおこなっています。