嚥下センターのご紹介 ~安全で楽しく食べるために~

太田熱海病院嚥下センターは食物の飲みこみが困難であったり、むせたりする方を対象に治療・訓練を行い、安全に食事ができるように目指します。

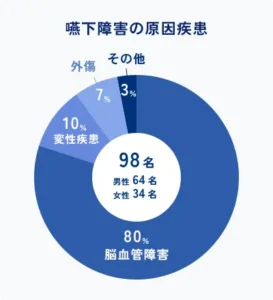

食物を咀嚼し、飲みこむことを嚥下といいます。嚥下の障害は脳血管障害によるものが最も多いといわれていますが、その他、薬剤の副作用や老化による機能低下など原因は様々です。

私達は普段、特別に意識することはありませんが、食べること、飲みこむ行為には多くの身体機能が関わりますので、その治療・訓練には多種の専門的技術が必要とされます。当院では医師・歯科医師をはじめ、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士など多くの専門職のチーム医療によって行われています。

障害原因や病状によって治療の効果は異なりますが、平均的には約半数の方が口から食べれるようになります。食事は睡眠とならぶ基本的欲求のひとつであり、安全で安心な食事摂取は生活の質にも大きくかかわる事柄です。

食事中にむせやすいとか、飲みこみにくいとか、口から食べたいなどでお困りの方は、ぜひ嚥下センターにご相談ください。

『摂食嚥下関連医療資源マップ』のご案内(外部サイト)

嚥下障害について

嚥下障害とは?

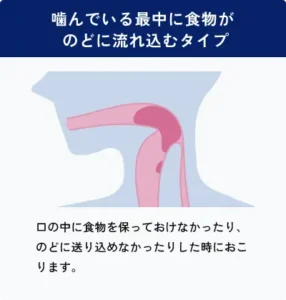

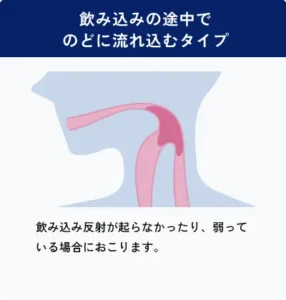

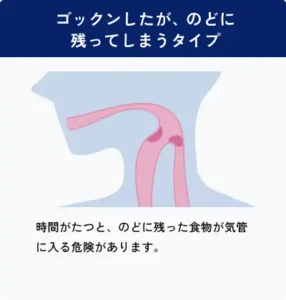

飲みこみの障害

食物が気管に入った場合、「むせ」がおこります。

これを誤嚥といい、肺炎を引き起こす恐れもあり危険です。

また、食物が気管に入っても「むせ」がおこらない場合もあるので注意が必要です。

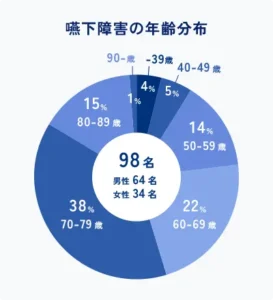

嚥下障害の年齢分布と原因疾患

嚥下障害の治療訓練

的確な診断・評価

嚥下造影(VF検査)等を実施し、飲みこみの機能の評価と治療方針、訓練方法を決定します。

医師をはじめ多くのスタッフによって行われます。

嚥下機能回復訓練

口唇・舌・頬などの運動機能訓練、咀しゃく訓練、嚥下反射誘発訓練等を行います。さらに食物を用いた訓練により、安全な食べ方を見極めます。

安全な摂食体位・姿勢

その人にとって安全で嚥下しやすい角度や姿勢を検討します。

角度は30度~90度の範囲で、横向きの体位で食べる場合もあります。

一般に食事介助は健康な側から行います。

安全な嚥下の方法

1口の食事量の他、食べる早さも大切です。その人に適した方法を検討します。

また、安全な飲み込みの方法を訓練・指導します。

複数回嚥下・横向き嚥下・交互嚥下・息こらえ嚥下など様々

食物形態の工夫

検査結果や訓練状況などから、その人の機能に合った食形態を選びます。

食物にトロミをつける、のど越しを良くする、柔らかくする等様々な工夫によって食べやすく安全に食事がとれるように、調整します。

口腔ケア

口腔内を清潔に保つことによって口腔疾患を予防するとともに誤嚥性肺炎の予防に効果があります。

身体面や精神面にもよい影響を及ぼします。